1996 erfand Shinji Mikami die Resident Evil-Reihe und prägte das Genre des Survival-Horror nachhaltig. Es folgten jede Menge erfolgreiche Ableger in denen der japanische Entwickler mal mehr, mal weniger involviert war. Da ihm die Arbeit bei Capcom auf Dauer zu eintönig wurde und er eigene Konzepte umsetzen wollte, gründete er 2010 das Studio Tango Gameworks.

Nachdem dort in den vergangenen Jahren Teil eins und zwei des gefeierten The Evil Within erschienen, die allerdings stark an Resident Evil erinnern, kommt am 25. März mit Ghostwire: Tokyo eine völlig neue Marke.

Duo wider Willen

Ghostwire beginnt damit, dass in der namensgebenden japanischen Metropole an einem scheinbar ganz normalen Tag durch einen mysteriösen Nebel der Großteil der Einwohner plötzlich verschwindet.

Akito, ein junger Mann, wird ebenfalls getroffen. Bevor auch er sich in Luft auflösen kann, ergreift allerdings ein Geist von seinem Körper Besitz. Dieser stellt sich in der Folge als KK vor und verleiht dem Protagonisten übersinnliche Fähigkeiten.

Magischen Merch entdecken! ✨

Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️

Da Akiro ohne KK nicht gegen die gruseligen Besucher ankommt, die den Platz der Menschen in Tokio eingenommen haben und KK wiederum einen Körper braucht, von denen es sonst keine mehr gibt, sind die beiden aufeinander angewiesen. Natürlich verfolgen die beiden jeweils eigene Ziele, im Grunde geht es aber darum, die Menschen zurückzubringen, die Besucher zu vertreiben und die Stadt zu retten.

Die Geschichte wartet mit einigen Wendungen auf und wird gerade gegen Ende auch nochmal sehr dramatisch. Das Zusammenspiel von Akiro und KK funktioniert gut und wir fühlen uns in der ausgestorbenen Stadt weniger allein.

Die Hauptstory allein kann in etwa 10 Stunden abgeschlossen werden. Nehmt ihr zwischendrin ein paar der wirklich gelungenen Nebenmissionen mit und erkundet die Open World, dürft ihr mit einer Spielzeit zwischen 20-25 Stunden rechnen. Um alles zu sehen und abzuschließen sollten knapp 40 Stunden reichen.

Ghostwire Tokyo: Origineller Schauplatz zum Staunen

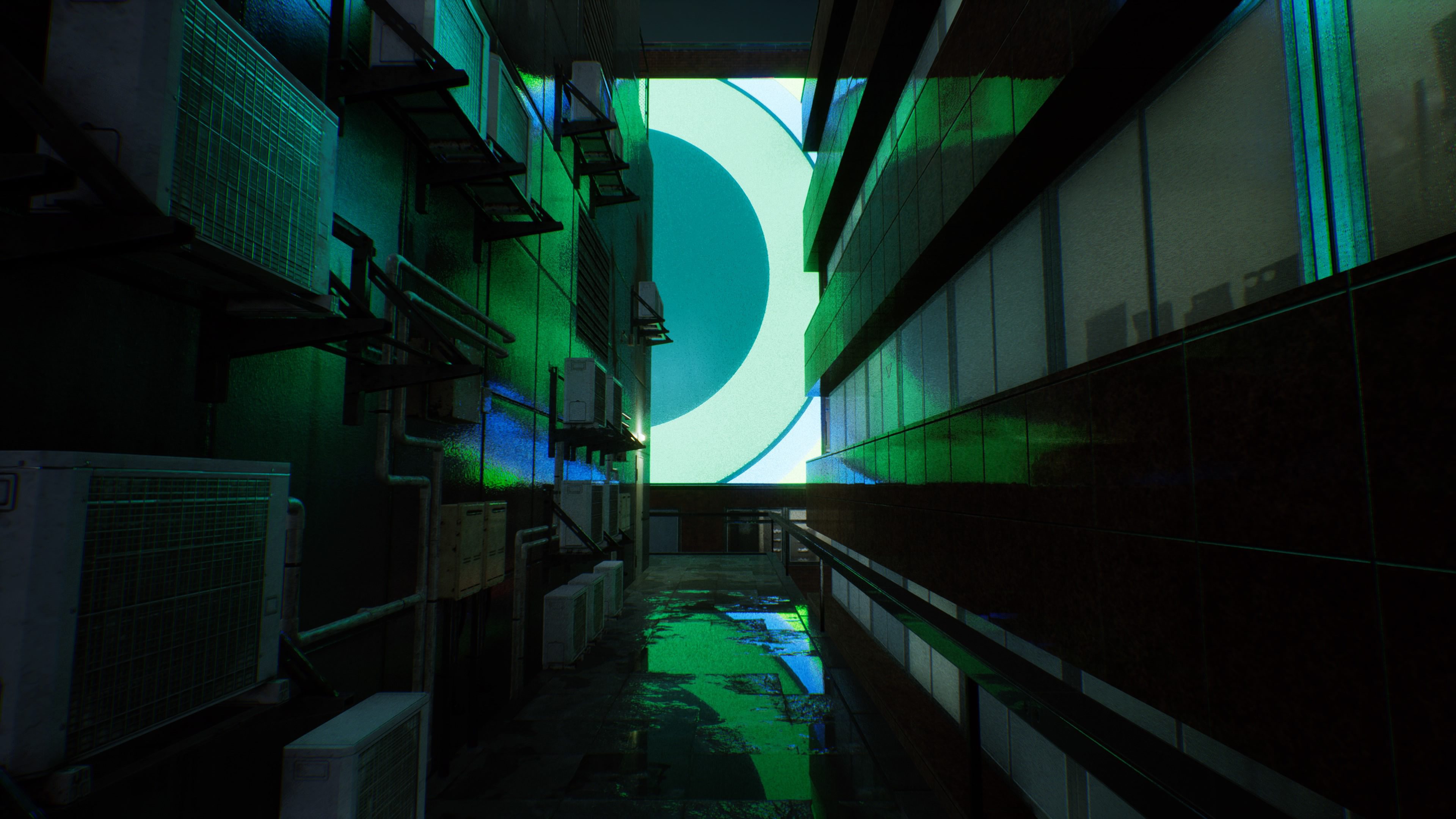

Einer der Gründe, aus denen ihr nicht einfach von Hauptmission zu Hauptmission hetzen solltet, ist die spannend und mitunter beeindruckend gestaltete Open World. Tokio ist eine Metropole und bekannt für den bunten Mix aus Tradition und Moderne. „Ghostwire: Tokyo“ fängt dies mit seinen riesigen Hochhäusern, bunten Straßenzügen und überall verteilten Schreinen sehr gut ein.

Die Open World fällt dabei gar nicht allzu groß aus, wir erkunden vor allem einen Bereich um Shibuya. Dadurch, dass wir aber nur zu Fuß unterwegs sind und Vertikalität eine große Rolle spielt, fällt das aber kaum auf. Leider kann ich mangels eigener Erfahrung nicht einschätzen, wie akkurat das urbane Vorbild hier eingefangen wurde. Es würde mich aber nicht wundern, wenn hier eine ähnliche Detailtreue wie bei den Yakuza-Spielen erreicht würde.

Die Open World zeigt uns aber nicht nur eine beeindruckende Interpretation Tokios, sondern verschmelzt diese noch mit allerlei Übersinnlichem und präsentiert uns die Stadt nach der Katastrophe. Überall da, wo Menschen mit dem Nebel in Kontakt kamen, ist nur ihre Kleidung verblieben. In der ganzen Stadt sehen wir also noch die Überreste, die dabei unzählige kleine Geschichten erzählen. Auf den Straßen stehen regungslose Autos, teilweise hat es auch kleinere Unfälle gegeben, als die Fahrer*innen verschwanden.

Geblieben sind nur Hunde und Katzen, die wir streicheln können und die uns kurze Dialogzeilen bescheren. Auch die vielen kleinen Supermärkte wurden von schwebenden, zweischwänzigen Yokai-Katzen übernommen, dazu streifen überall die gruseligen Besucher in Form von gesichtslosen Anzugträgern oder Schulmädchen ohne Kopf herum. Nicht nur einmal fühlte ich mich beim Erkunden von Tokio, als wäre ich in einem Roman des japanischen Autors Haruki Murakami hineingeraten.

Mit Fingerpistolen gegen Geisterwesen

So besonders wie die offene Welt erscheint zu Beginn auch das Gameplay. Auf den zweiten Blick entpuppt sich dieses aber als deutlich konservativer als ursprünglich gedacht.

Dank KK’s Kräften können wir die Elemente Wind, Wasser und Feuer zu unserem Vorteil einsetzen. Die schießen wir aus unseren Händen direkt auf die Widersacher ab, bis wir ihren Kern freilegen, den wir dann direkt mit einer coolen Animation zerstören können. Dadurch sammeln wir Munition und Lebenspunkte ein.

Wir können die Angriffstaste auch länger halten und somit einen Schuss aufladen, der dann natürlich besonders großen Schaden anrichtet. Die Elemente sind aber im Grunde vor allem schicke Platzhalter für recht simple Waffen.

Der Wind spielt sich wie eine Pistole, Wasser ist eine Art Schrotflinte für kürzere Distanzen und Feuer dient als Raketenwerfer. Pro Element haben wir unterschiedlich viel Munition, wobei wir Wind am häufigsten und Feuer am seltensten einsetzen können. Diese stocken wir durch besiegte Gegner und durch das Zerstören von Objekten, die zwischen den Welten gefangen sind, auf.

Dazu kommt ein Bogen, mit dem wir uns leise vorkämpfen können und Talismane, die wir werfen und die Gegner schwächen oder kurzzeitig betäuben. Über ein Fertigkeitsmenü können außerdem stärkere Attacken und ein paar andere Fähigkeiten freigespielt werden.

Die Kämpfe geben ein gutes Gefühl von Macht und besonders zu Beginn macht es Spaß, verschiedene Taktiken auszuprobieren. Mit der Zeit ähneln sich die Gegnertypen aber etwas zu häufig und eine richtige Herausforderung stellt sich nur sehr selten ein.

Besonders die wirklich toll animierten Bosskämpfe entpuppen sich als Tiefpunkte des Gameplay-Anspruchs. Hier reicht es vollkommen, Abstand zu halten, Munition zu sammeln, im richtigen Moment zu springen und Feuerball um Feuerball abzufeuern.

Interessanter ist da dann die Erkundung der Stadt. Wir sind die ganze Zeit über zu Fuß unterwegs, können aber recht behände klettern. Zu in der Spielwelt platzierten Tengu (fliegenden Dämonen) können wir uns direkt hochziehen und wenn wir von einem Dach springen, gleiten wir auf Knopfdruck ein paar Sekunden weiter. Fallschaden gibt es dabei übrigens nicht.

Wollen wir uns schnell durch die Stadt bewegen, müssen wir immer wieder innehalten und nachdenken, wie wir am besten auf eines der Dächer kommen und wie es von da weitergehen könnte. Feuerleiter und Aufzüge helfen hier ungemein. Der Vorteil dabei: Wir sehen uns die Stadt viel genauer an, als wenn wir nur von Missionsmarker zu Missionsmarker laufen oder fahren würden. Tokio selbst wird so zu einem kleinen Rätsel.

Surreal, actionreich, gruselig?

Shinji Mikami ist als Meister des Survival-Horrors bekannt und The Evil Within 1 & 2 machten diesem Eindruck alle Ehre. Die Trailer, das Setting und die grotesken Besucher vermitteln den Eindruck, dass auch „Ghostwire: Tokyo“ vor allem für Grusel-Fans interessant ist.

Tatsächlich hält sich der Horror-Faktor aber ziemlich stark in Grenzen. Die Besucher sind allerdings tatsächlich ziemlich gruselig gestaltet und auch die verlassene Stadt sorgt immer wieder für Anspannung. Der gelungene Soundtrack stellt sicher auch das eine oder andere Nackenhaar auf. Durch die offene Spielwelt und das mächtige Kampfsystem wird das aber auch wieder entschärft. Wie schon in The Evil Within 2 entwickelt sich Ghostwire eher in Richtung des surrealen, des mysteriösen und übernatürlichen.

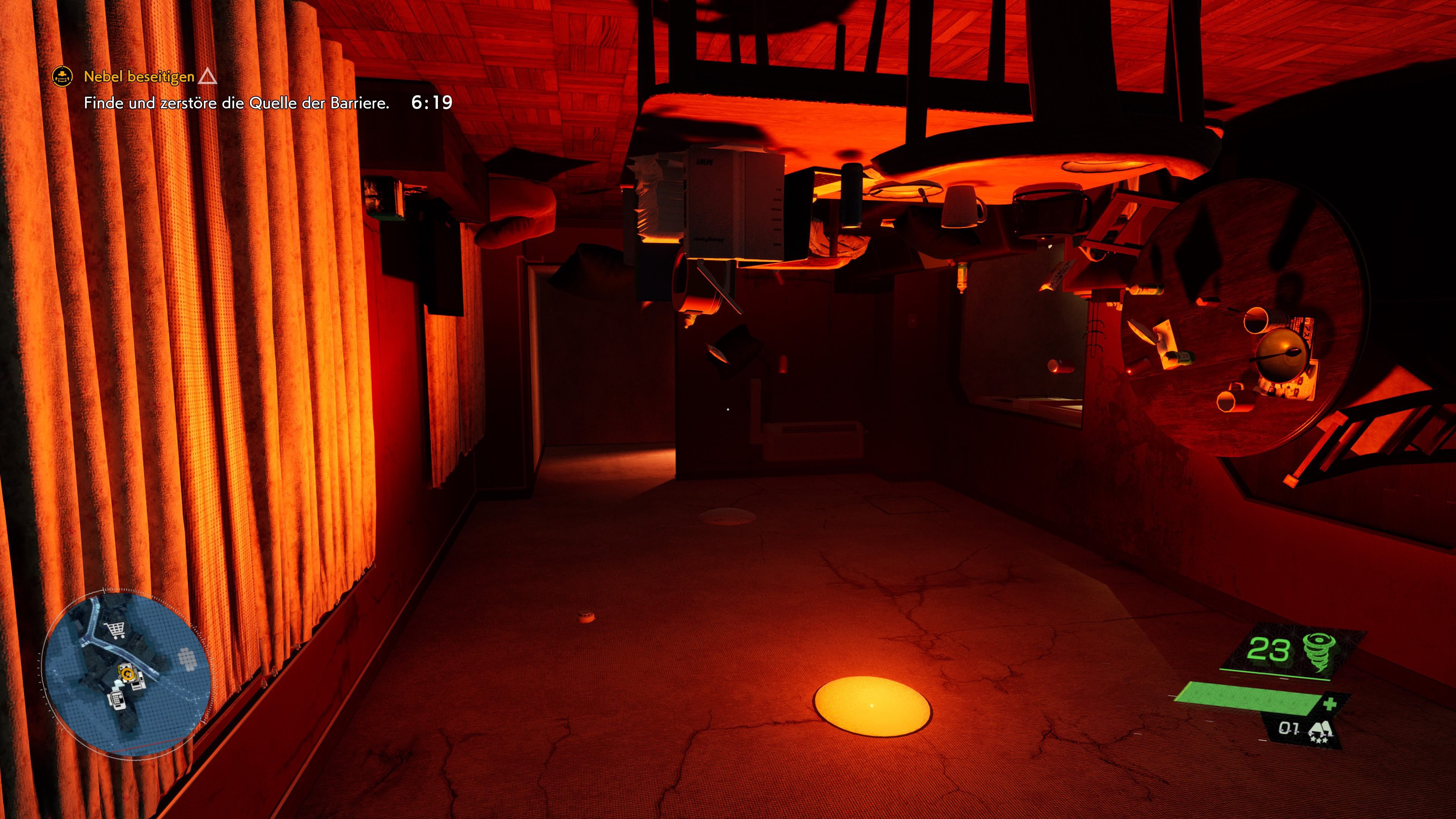

Besonders in Innenräumen wird dies richtig toll umgesetzt. Da ändert sich dann das Licht, Bilder bewegen sich an den Wänden oder ganze Räume werden auf den Kopf gestellt. Diese Abschnitte sind visuell absolut überragend und teilweise etwas verstörend, so gruselig wie in Resident Evil oder ähnlichen Titeln wird es dabei aber trotzdem nicht. Ich empfehle dringend ein paar ordentliche Kopfhörer, das steigert die Atmosphäre nochmal ein ganzes Stück.

Zwischen Next-Gen und altbacken

Zum Schluss noch ein paar Worte zur Technik. Grundsätzlich sieht „Ghostwire: Tokyo“ wirklich gut aus und klingt auch genauso. Die Stadt überzeugt mit einem sehr realistischen Look und die Beleuchtung zaubert immer wieder beeindruckende Stimmungen auf den Bildschirm.

Die besonderen Funktionen des DualSense sind ebenfalls sehr vorbildlich integriert. Die haptischen Trigger verleihen den Elementarangriffen angenehm Wucht und das haptische Feedback gibt eigentlich zu keinem Zeitpunkt Ruhe. So umgesetzt bietet der Controller einen echten Mehrwert.

Vorbildlich sind außerdem die vielen Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt zwischen 6 unterschiedlichen Grafik-Modi wählen und den Fokus damit in Schritten auf maximale Leistung oder maximale Darstellung trimmen. Die Unterschiede sind dabei zwar erkennbar, aber auch im Performance-Modus, den ich wegen der stabile 60 fps vorziehe, sieht das Spiel immer noch hervorragend aus.

Demgegenüber stehen allerdings ein paar kleinere Mängel. Allen voran die Gesichter und Haare der Figuren wirken etwas deplatziert und nicht mehr ganz zeitgemäß. Auch die Besucher erreichen nicht ganz das Niveau der Umgebungen. Darüber hinaus gibt es ein paar Kleinigkeiten wie regelmäßige sichtbare Ladezeiten beim Betreten von Gebäuden. Diese sind zwar oft nur weniger als eine Sekunde sichtbar, flüssigere Übergänge wäre allerdings trotzdem schöner gewesen.